Había una vez, un sistema solar que pasaba desapercibido.

No era visible en los mapas celestes,

ni formaba parte de ninguna constelación admirada.

Simplemente, estaba.

Permanecía ahí, en los márgenes del universo,

funcionando como podía,

sin que nadie lo advirtiera.

Pero aunque nadie lo mirara, existía.

Y dentro de él, sucedían cosas graves.

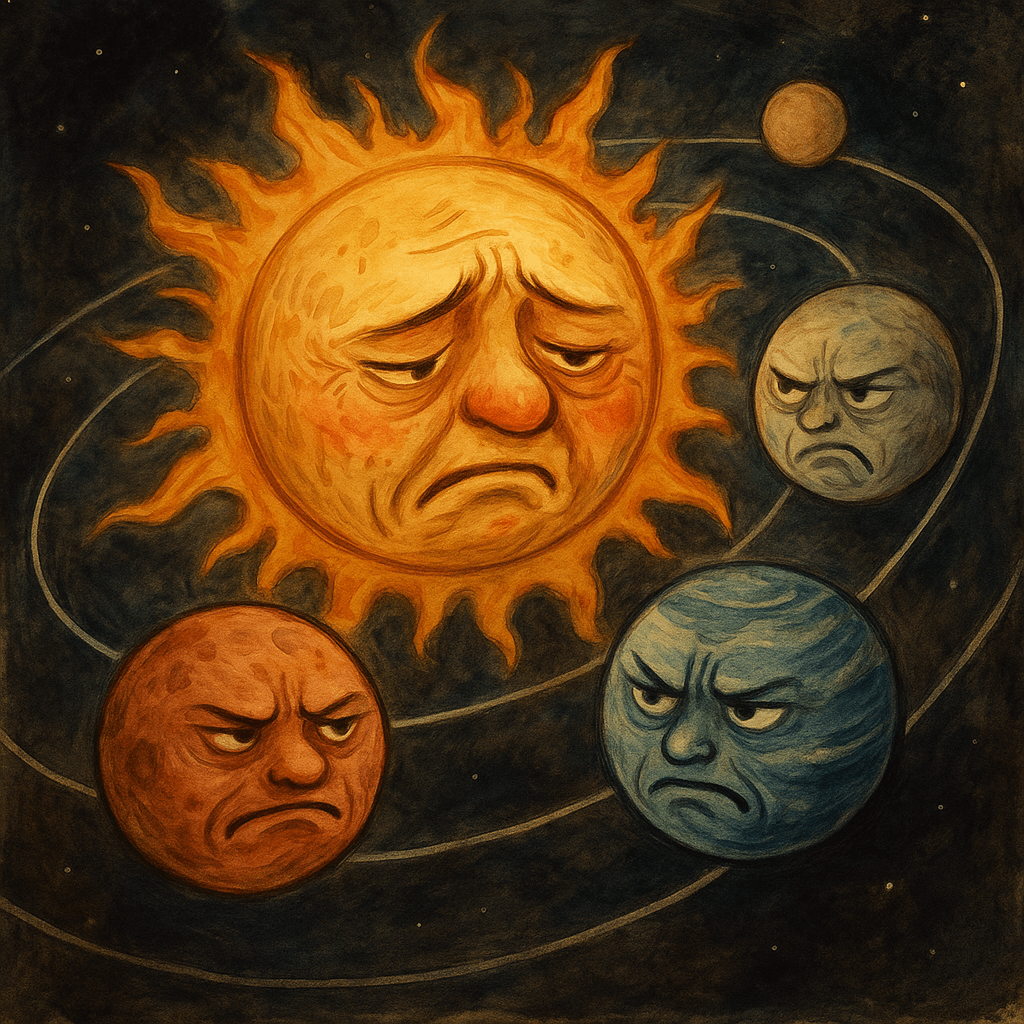

Un Sol en el centro.

Y a su alrededor, planetas girando en aparente armonía.

Pero esa armonía era sólo fachada.

En realidad, era un sistema de desgaste,

un equilibrio sostenido en la fatiga y el resentimiento.

El Sol no emitía calor: sólo luz blanca, cortante.

No brindaba abrigo ni alimentaba vida.

Brillaba, sí,

pero su brillo era frío, distante, incapaz de fecundar.

Los planetas giraban a su alrededor por costumbre gravitacional,

no por amor, ni por admiración.

Habían aprendido que lo único que recibían del Sol

eran silencios, reflejos secos, y castigos velados.

Y así, empezaron a girar cargados de otras fuerzas:

rencor, desilusión, envidia, competencia.

De tanto no ser vistos, comenzaron a atacarse entre sí.

Se lanzaban asteroides emocionales,

se ocultaban eclipsándose unos a otros,

y de vez en cuando… se estrellaban.

Pero lo más extraño era que el Sol no sólo permitía estas colisiones,

las necesitaba.

Cada estallido entre planetas le daba algo de vigor,

un destello más fuerte,

como si alimentarse del caos fuera su única fuente de energía.

El Sol alimentaba el rencor.

Lo fomentaba.

Lo propagaba.

Y sin embargo, también se dañaba en el proceso.

Porque ningún sistema lleno de planetas orbitando

en la ambigüedad, la incertidumbre, la irresponsabilidad,

el desprecio, el doble discurso y la necesidad de control

puede sostener ni siquiera a su centro.

La energía no se disipa: se corrompe.

Y los planetas, cada vez más hostiles,

comenzaron a devolver al Sol

todo aquello que habían recibido de él:

indiferencia, desprecio, fuego oscuro.

Hubo días en que los ataques eran tan potentes,

que el Sol se debilitaba.

Temblaba en su núcleo.

Su luz parpadeaba.

Y su energía se enfermaba de muerte.

Porque a veces, algunos planetas eran tan poderosos,

tan antiguos,

tan llenos de memorias no resueltas,

que lograban herir al Sol con violencia cósmica.

Lo quemaban desde adentro.

Y entonces surgía una pregunta muda,

que nadie se atrevía a pronunciar:

¿Qué sería de esos planetas si el Sol muriera?

Pero eso no llegó a suceder.

Un día, desde más allá de las constelaciones,

una estrella se acercó.

No orbitaba. No pedía. No dependía.

Y aunque no venía a salvar a nadie,

traía consigo una sana y diferente forma de existir.