Primera parte:

El frío amaneció antes que el sol. Shane se despertó con esa sensación inconfundible de que el cuerpo ya no puede seguir aplazando tareas. El viento nocturno había empujado una corriente helada por debajo de la puerta y, aunque dormía con mantas gruesas y gatos encima, el invierno se hacía notar.

Se puso en movimiento con eficiencia. Se abrigó con ropa cómoda, resistente, lista para el trabajo: pantalón de gabardina, suéter amplio, una campera vieja que aún conservaba el calor y botas que ya conocían el barro del pueblo. Puso la pava al fuego y preparó el mate como cada mañana, con esa ceremonia íntima que daba sentido al silencio.

Cuando Juan Cruz llegó, lo hizo con una caja de herramientas… y una pequeña sorpresa bajo el brazo: una bolsita de papel madera.

—Me permití traer algo para acompañar el mate —dijo, con voz tranquila—. Vi que usted no come harina ni dulces… así que pasé por lo de Rosa, la de la huerta, y le compré unas galletas de semillas con queso de cabra y orégano. No tienen harina, son solo lino, chía y un poco de nuez moscada. Espero que le gusten.

Shane lo miró sorprendida. No era un gesto grandilocuente, pero sí exacto. Ajustado. Como si la hubiera escuchado más de lo que pensaba.

—Gracias… se agradece el detalle —dijo, sirviéndole un mate—. Y más si viene con ayuda para sellar ventanas.

Tomaron unos mates juntos mientras probaban las galletitas, que estaban tibias y crujientes. En ese momento, los gatos hicieron su primera aparición colectiva: Tabio se sentó sobre la repisa a observar como un juez silencioso, Calicó olfateó las galletas sin interés y Ducedo se estiró largamente sobre el sillón, como diciendo “por fin se están ocupando de algo útil”.

Después de ese breve descanso, se pusieron manos a la obra.

Durante toda la mañana trabajaron codo a codo, sin urgencias, con una armonía práctica. Arreglaron las ventanas del comedor y del cuarto, que dejaban pasar un aire implacable. Juan Cruz colocó nuevos burletes, ajustó las bisagras y reforzó los marcos con tornillos donde hacía falta. Luego revisaron la estufa: cambiaron un tramo del caño agrietado, limpiaron el hollín acumulado y se aseguraron de que el tiraje funcionara sin fugas.

Finalmente, enderezaron la puerta trasera, que venía descuadrada desde que Shane se había instalado. Juan Cruz la lijó con precisión, ajustó el marco y cambió la cerradura por una más firme.

Los gatos, desde sus rincones, hacían comentarios entre ellos en su idioma felino, que solo Shane podía traducir mentalmente:

—¿Lo vieron al lugareño? —murmuró Ducedo—. Clava clavos sin hacer promesas.

—Y encima no trae medialunas, como hubiera hecho cualquiera —agregó Tabio—. Este tipo es raro, pero efectivo.

—Se agradece —dijo Calicó, sin levantar la cabeza—. Hace frío y las corrientes de aire no me dejan meditar.

Cerca del mediodía, Juan Cruz se sacudió el polvo de las manos y aceptó un último mate. No parecía apurado, pero tampoco de los que se quedan de más.

—Me retiro por ahora —dijo—. A las seis en punto la paso a buscar. Vamos al museo. Hay algo que quiero mostrarle.

Shane asintió sin más. Lo vio alejarse por el caminito de tierra, cruzando la tranquera con paso calmo. Cerró la puerta —esta vez con firmeza, gracias al arreglo— y se quedó un momento en silencio.

Después se bañó, se secó el pelo al sol tibio que se filtraba por la ventana, y eligió su vestimenta más fiel: falda amplia en tonos azules, chaleco bordado a mano, pulseras que tintineaban levemente y un sombrero de ala blanda. Era su ropa de siempre, la que decía “yo soy esto” sin necesidad de explicaciones. La misma que le había valido miradas, comentarios, y también complicidades a lo largo del camino.

Segunda Parte

A las seis en punto, ya vestida y lista, se sentó con una manta sobre las piernas, a esperar.

Y mientras esperaba, Ducedo se le subió al regazo y ronroneó.

—Les dejo la casa a ustedes —les dijo—. Yo me voy al museo con Juan Cruz, y cuando vuelva vamos a tener una conversación importante. Vamos a debatir la posibilidad de incorporar un perro a la familia.

Pueden discutirlo entre ustedes mientras tanto, pero les pido que no se peleen y que cuiden bien la casa. Ya saben cómo es el viento cuando se mete sin permiso.

Tabio parpadeó con gravedad, Calicó le dio la espalda con un movimiento felino y Ducedo se estiró con una solemnidad casi teatral, como si entendiera el peso de esa delegación.

Ya en camino al museo, Shane y Juan Cruz caminaron sin apuro. El edificio quedaba a unas pocas cuadras, en una casona restaurada que alguna vez fue correo y antes, probablemente, pulpería. La entrada olía a madera barnizada y al polvo noble de las cosas que no se olvidan del todo.

Recorrieron primero la sala de los primeros pobladores, con fotos en sepia de familias numerosas, hombres con sombrero ancho y mujeres de trenzas gruesas. En vitrinas mal iluminadas se exhibían objetos domésticos: cucharones, peines de hueso, una plancha de hierro, cartas enviadas desde Buenos Aires en 1910. Luego vinieron los documentos de la fundación del pueblo, las fotos de las calles sin asfaltar, las primeras ferias, los caballos atados frente al almacén de ramos generales.

Juan Cruz hizo algunos comentarios sueltos, pero no hablaba por hablar. Shane notó que se detenía más en las cosas que tenían nombres escritos a mano, como si buscara algo que solo él sabría reconocer.

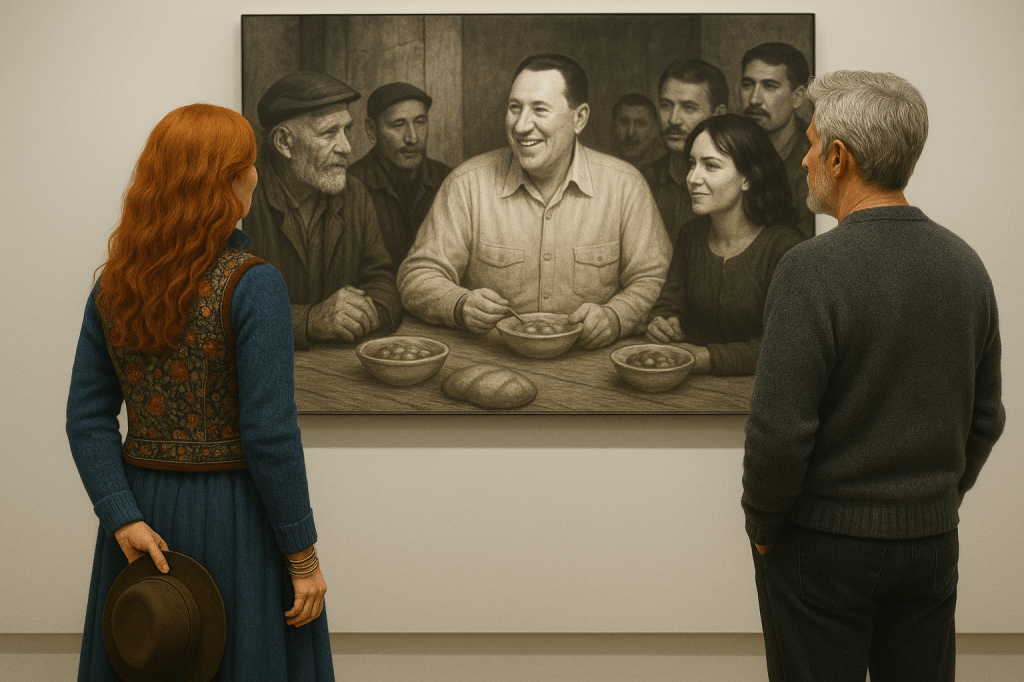

Ingresaron a la sala siguiente, donde se destacaban figuras centrales de la política argentina del siglo XX. En ese ambiente solemne, Shani y Juan Cruz caminaban en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos, hasta que ella se detuvo bruscamente.

Sus ojos se clavaron en una gran fotografía en blanco y negro, enmarcada con sobriedad. En ella, el General Juan Domingo Perón aparecía sonriente, rodeado por cuatro lugareños de rostros curtidos y expresiones firmes. Lo que dejó a Shani completamente inmóvil no fue solo la presencia del General… sino el entorno: estaban en su rancho, y la mesa era su mesa.

Reconoció el tallado característico en los bordes, las patas firmes de algarrobo, el encuadre del fondo que coincidía con una de las paredes actuales de su casa. Era su mesa. Era su casa. La escena retratada no dejaba lugar a dudas.

Arriba, una breve descripción decía:

“3 de febrero de 1946. En plena campaña electoral, el General Juan Domingo Perón visitó el paraje de Bella Vista, Corrientes. En esta imagen se lo ve compartiendo un momento informal con militantes locales en el rancho de un vecino. Allí se ofrecieron empanadas, vino tinto y palabras sentidas sobre justicia social, trabajo y dignidad. Uno de los presentes, Aurelio Mansilla, conservó esta fotografía como recuerdo de aquel día.”

Juan Cruz, que la observaba de reojo, no preguntó nada, pero comentó con tono sereno:

—Shani, espero que usted sea peronista. Este servidor es un compañero peronista desde la cuna, ya que toda mi familia lo es. Cuando vi esta foto… entendí que quizás le interesaría conocerla. Podemos comentarlo cuando usted quiera.

Ella se giró apenas. No respondió a la pregunta, pero sí a la intención:

—Le agradezco mucho que me haya invitado al museo.

Es evidente que hay muchas cosas que desconozco.

Por ejemplo… desconozco quién fue ese hombre que vivía en la casa donde ahora vivo.

El que usted y su tía dicen que tenía mis mismos ojos.

Pero estoy segura de que, con el transcurso de los días, todas esas cosas irán saliendo a la luz.

Él asintió con una leve sonrisa. No insistió. No explicó más.

Salieron del museo cuando ya caía la noche. El aire estaba fresco y el pueblo, silencioso. Juan Cruz la acompañó hasta la puerta de su casa, sin más palabras. Solo el crujido de sus pasos sobre la tierra suelta.

—Hasta mañana, Shane.

—Hasta mañana, Juan Cruz.

Cuando entró, los tres gatos estaban sentados frente a la puerta, como si hubieran estado esperando.

—Ya sé, ya sé —dijo ella mientras dejaba el bolso—. Mañana conversamos lo del perro. Pero hoy… hoy necesito un mate, y nos vamos a poner a estudiar sobre peronismo.

Ducedo fue el primero en subirse a la mesa.

Tavio se estiró con entusiasmo, animado por la propuesta.

Calicó la miró como si supiera algo que Shane todavía no estaba lista para entender.

Entonces sirvió la comida a los gatos.

Los tres bajaron tranquilos, cada uno a su platito, y comenzaron a comer con la dedicación solemne de quien entiende que todo es un ritual.

Shane los miró en silencio.

Y mientras escuchaba el suave sonido de los bigotes entre el alimento, pensó en lo que había vivido ese día.