Capítulo 3: Los ojos del padre

Shani se quedó un largo rato sentada, con la foto en la mano, mirando esa mesa.

La misma que su madre le había regalado en California, la que había cargado en barcos, camiones y rutas hasta Argentina, la misma que ahora aparecía en una foto vieja guardada en el baúl de una cabaña que apenas empezaba a conocer.

Se le erizó la piel.

Guardó la foto en su cuaderno y salió. Había un pueblo entero por descubrir, y el monte le susurraba promesas nuevas.

La plaza de Bellavista era tranquila, con bancos de hierro floreados y un par de chicos en bicicleta. Los árboles parecían murmurar historias viejas con cada soplo de viento.

Shani caminó despacio. Encontró un almacén con un cartel de letras pintadas a mano:

«Hierbas, semillas y tesoros del monte».

Adentro, frascos de vidrio repletos de cosas que parecían sacadas de una feria medieval: raíz de ñangapirí, manteca casera, harina de almendras, yuyos para la tiroides.

—Usted no es de acá, ¿verdad? —le dijo la mujer del local, con un guiño cómplice—. Pero tiene cara de que va a quedarse.

Shani sonrió. No sabía si eso era un presagio o una amenaza amable.

Al salir, en una esquina polvorienta, una anciana sentada en una silla de madera la miró fijo y le dijo algo que la descolocó:

—Tenés los ojos de tu padre.

Shani se detuvo, perpleja.

—¿Perdón?

—Nada, mi amor… los ojos nomás —respondió la mujer, con una media sonrisa y una mirada que parecía ver dos épocas al mismo tiempo.

Y se quedó en silencio, como si ya no supiera de qué hablaban.

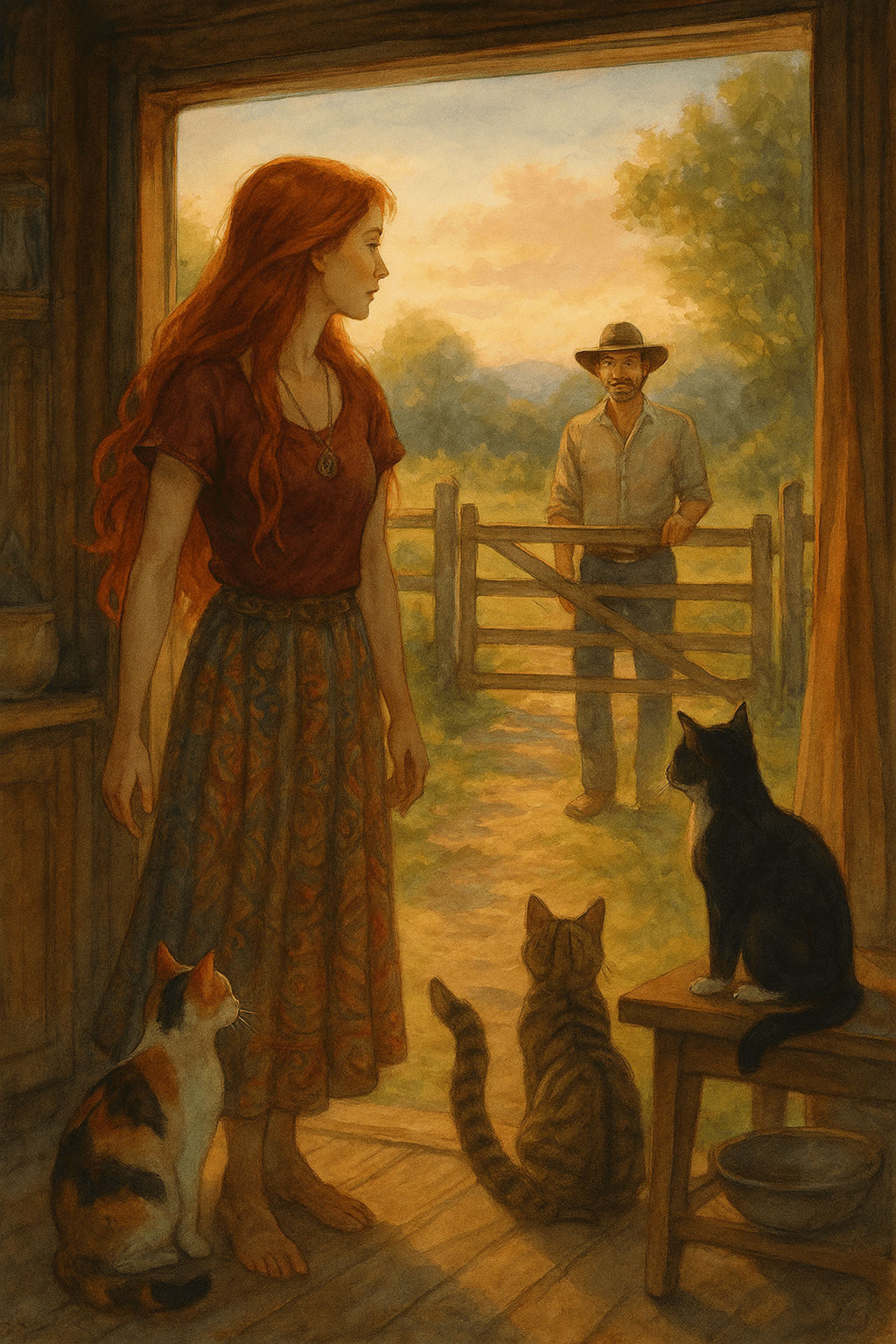

Unos metros más adelante, un hombre de unos sesenta, piel tostada por el sol y un sombrero de ala ancha, la saludó con un gesto breve.

Ella bajó la mirada, pero la volvió a subir.

Él también la estaba mirando.

No era insistente, ni grosero: era esa mirada que alguien da cuando cree reconocer algo que no puede nombrar.

Shani sintió ese cosquilleo sutil que se cuela por la piel cuando algo vibra más allá de lo lógico.

Cuando regresó a la cabaña, ya atardecía. El calor se aflojaba y las paredes de madera respiraban lento.

Puso la bolsa con sus compras sobre la mesa. La miró un instante más.

Había algo que todavía no entendía, pero que empezaba a inquietarla desde adentro.

Y justo en ese momento, como siempre, Tabio la interrumpió con su chispa:

—¿Y? ¿Qué trajiste del pueblo? ¿Un gurú de la mandioca? ¿Un brujo de las nueces?

Shani giró con una media sonrisa.

—Traje manteca de campo, zapallo criollo, un poco de charqui… Pensaba hacer un puchero correntino, sin maíz ni papas. Calabaza, carne salada, repollo… todo cetogénico, pero con sabor.

—Perfecto. Keto regional con vibra de abuela. Me gusta —dijo Tabio, estirándose con pereza felina.

En ese momento entró Ducedo, caminando como si desfilara en una gala rural.

—Debo decir que el aroma promete. Sutil, rústico y con impronta local. Bellavista te sienta bien, Shani —comentó con su elegancia habitual, acomodándose cerca de la estufa.

Calicó ya estaba en la repisa, observando en silencio. Había permanecido ahí toda la tarde, con la cabeza ladeada, como si escuchara cosas que los demás no podían oír.

Shani sirvió el puchero, puso la mesa, y justo cuando iba a sentarse a cenar, Tabio se paró en seco y soltó:

—Ahí te busca un hombre de sombrero.

—¿Qué? —preguntó ella, con la cuchara en el aire.

—Sí, sí… está en la tranquera. Alto, con cara de que no vino por porotos. Me parece que vos no nos contaste todo lo que hiciste esta tarde en el pueblo…

Ducedo se incorporó, con tono calmo:

—Una visita a esta hora, sin anunciarse… curioso. Quizás trae algo importante.

Calicó bajó de un salto.

—Tiene algo que ver con la mesa —dijo en voz baja, como si lo hubiera soñado.

Afuera, la tranquera golpeó suave:

Tac. Tac.