Hay personas que no necesitan contar chistes para hacer reír. Basta con que relaten algo de su vida cotidiana, con ese toque personal que transforma lo común en un momento inolvidable.

Mi papá tenía ese don. No se dedicaba a inventar historias graciosas ni a repetir chascarrillos de moda; lo suyo era otra cosa. Tenía la capacidad de tomar una anécdota y, con su manera de narrarla, hacer que todos alrededor de la mesa soltaran carcajadas.

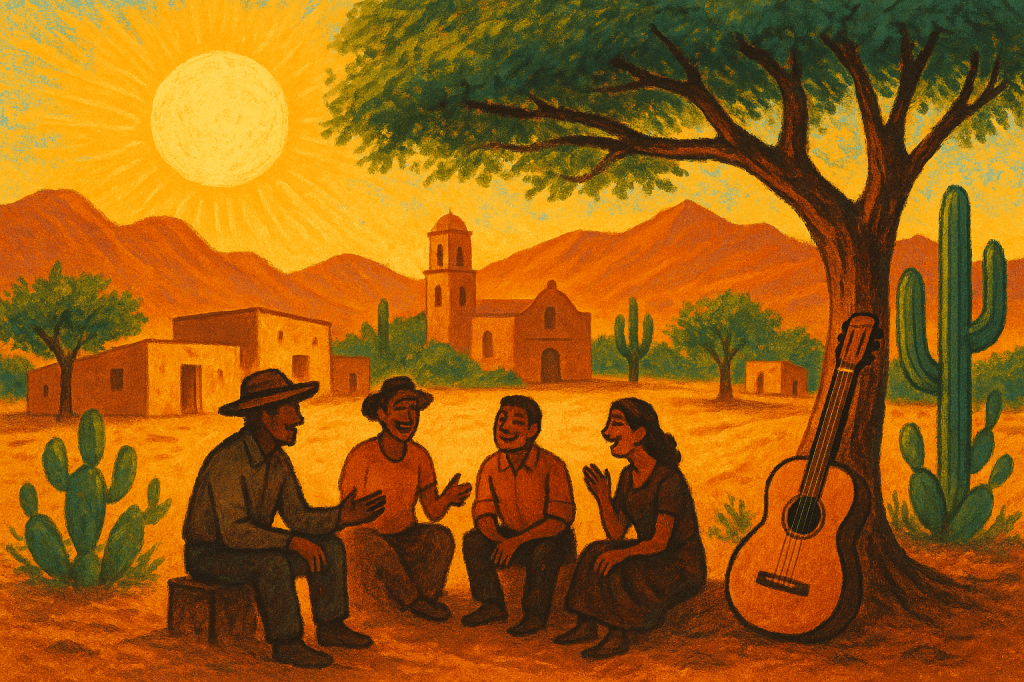

Cuando vivíamos en Buenos Aires, él solía hablar de su tierra, de La Rioja. Y en esas charlas aparecían vecinos, paisanos, familiares, tíos, gente del pueblo. Los traía a la mesa con su voz y su memoria, como si los estuviéramos viendo caminar delante nuestro.

No se trataba de burlarse, sino de observar con cariño la forma de hablar, los gestos, las maneras de llevar adelante la vida en el pueblo. De esa nostalgia nacía la risa. Y así, entre recuerdos y relatos, lograba convertir la añoranza en una carcajada compartida.

Lo más increíble es que esa característica lo acompañó hasta el último día de su vida. Y estoy segura de que, en el más allá o en el lugar donde se encuentre ahora, habrá otros que estarán disfrutando de su risa, de sus chistes y de sus relatos graciosos.

En días grises para mí, pienso que si pudiera compartir con él un chat, una charla, un momento, seguramente volvería a hacerme olvidar mis penas con alguno de sus relatos. Y entonces entiendo por qué lo extraño tanto: porque no solo perdí a mi papá, también perdí a quien tenía el raro y hermoso talento de hacerme reír incluso en los momentos más duros.