Primera parte

La noche se encendía antes de que el sol terminara de esconderse. En la plaza del pueblo, las guirnaldas de bombitas de colores parecían estrellas bajas, y el aire se impregnaba con el aroma de las brasas y el pescado al disco. El invierno traía un frío que pedía fuego y abrazo, y la gente lo encontraba en el calor de la música y las charlas largas.

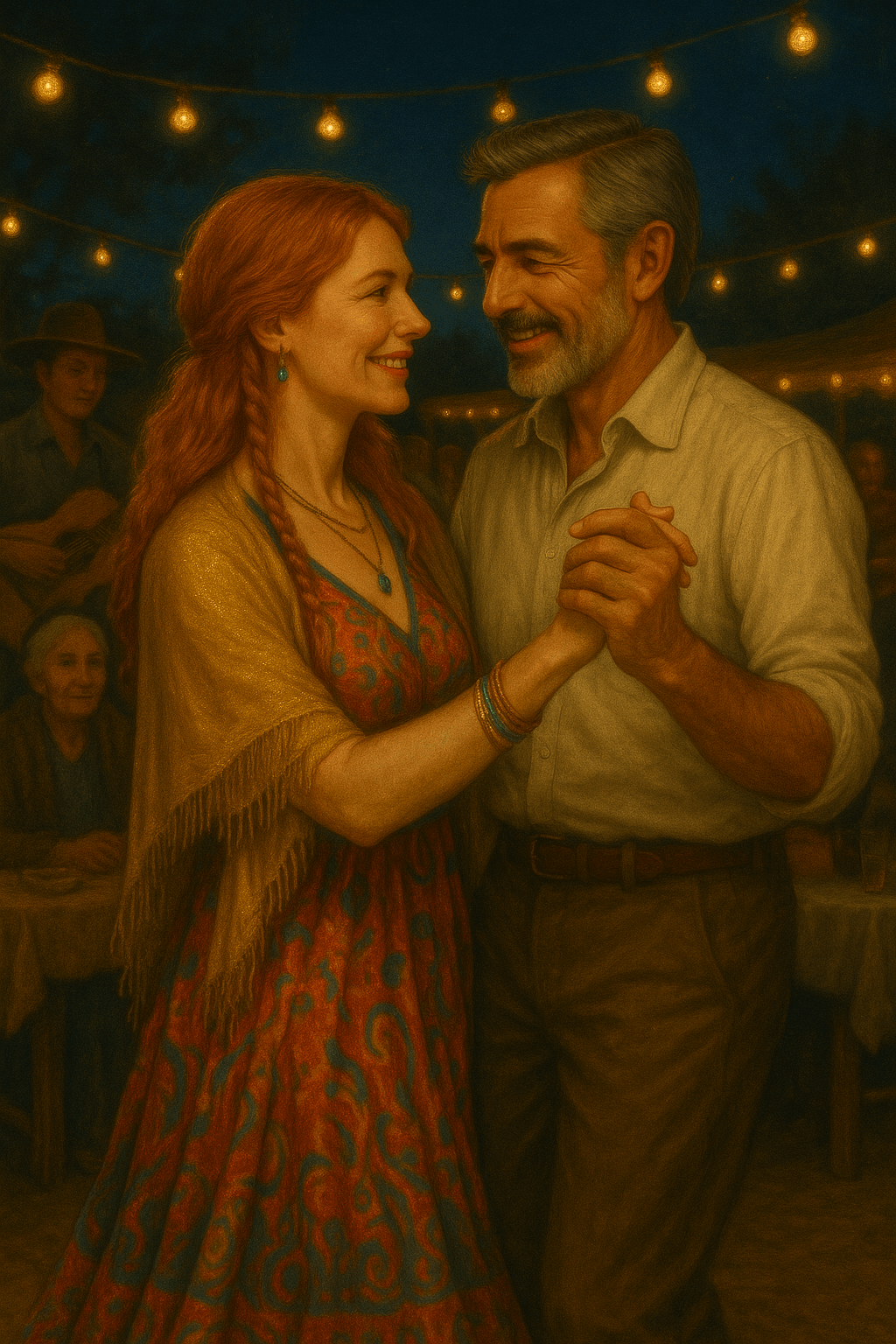

Para la ocasión, Shani había elegido un vestido que no pasaba inadvertido: falda amplia y ondulante, con estampados en rojo, naranja y turquesa que parecían atrapar un atardecer tropical. Sobre los hombros, un chal tejido a mano en tonos dorados que contrastaban con su piel clara. El cabello pelirrojo, largo y ondulado, lo dejó suelto, salvo por una fina trenza lateral que sostenía un pequeño dije de piedra verde. Sus pulseras —mezcla de cuero, madera y cuentas de vidrio— tintineaban como campanas diminutas cada vez que se movía.

En cuanto apareció en la cocina, lista para salir, Ducedo la miró de arriba abajo y soltó:

—Ajá… vestido de colores vivos, pelo suelto… Esto huele a chamamé con final feliz.

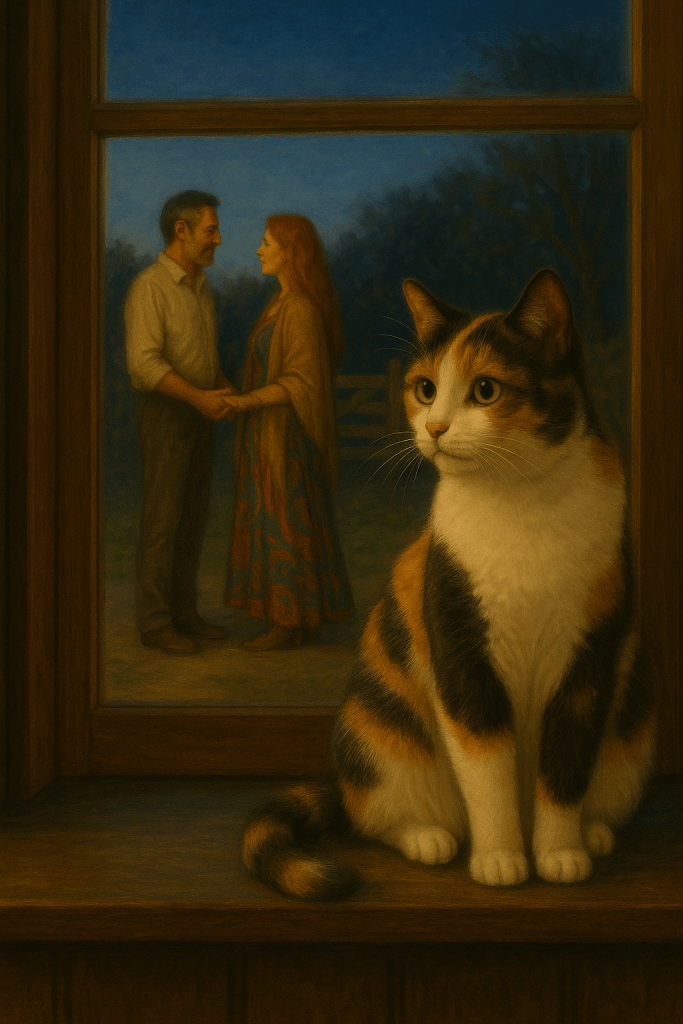

Tabio, estirándose sobre el respaldo de una silla, agregó:

—¿Y ese perfume? No es para ir a comprar zapallo al almacén…

Calicó, con una mirada de medio lado, fue más directa:

—Te arreglaste para Juan Cruz, ¿no? Si me vas a mentir, que sea después de las empanadas.

Shani sonrió sin darles la razón, pero tampoco negarla. El perrito, echado junto a la puerta, levantó la cabeza y la miró en silencio, con ese gesto de perro que todo lo sabe pero nunca lo dice.

La fiesta era un mosaico de sonrisas. Familias enteras compartían mesas de madera bajo los árboles; parejas jóvenes y mayores bailaban chamamé con pasos seguros, mientras los niños corrían entre los puestos. El humo de las parrillas se mezclaba con la música, y cada tanto alguien soltaba una carcajada que contagiaba a los de alrededor.

Shani aceptó un plato de asado jugoso y una porción de pescado, y no pudo resistirse a las empanadas calientes. Sabía que la masa rompía su regla de alimentación cetogénica… pero no le importó. No por tentación, sino porque le gustaban demasiado como para decir que no.

Con el plato en mano, caminó despacio entre la gente, disfrutando la mezcla de aromas y sonidos, hasta que, entre una pareja que bailaba y un grupo de músicos afinando, lo vio: Juan Cruz, de pie, hablando con unos hombres mayores.

En la mesa contigua, una mujer mayor con cabello recogido —la tía de Juan Cruz— la observó con atención. Sus ojos chispearon de reconocimiento y, sin perder tiempo, se inclinó hacia su sobrino.

—Juancito… mirá quién está ahí.

Él giró la cabeza y la vio. La sonrisa le cambió el rostro. Interrumpió la conversación, se disculpó con los hombres y caminó hacia ella, apartando suavemente a un par de chicos que corrían jugando.

—Qué alegría encontrarte acá —dijo, inclinándose apenas hacia ella—. Vení, que te presento a mi familia.

La mesa de la tía Elena estaba repleta de platos: asado jugoso, pescado al disco, ensaladas frescas y empanadas todavía humeantes. Entre brindis y anécdotas, Shani se sintió parte de esa reunión aunque fuera la primera vez que estaba allí. Las guitarras marcaban el compás, el acordeón gemía melodías antiguas y el bombo acompañaba como un pulso firme que nacía del suelo.

Cuando la música subió de volumen, Juan Cruz la invitó a bailar. Al principio fue chamamé, con pasos sencillos y risas que se colaban entre un giro y otro. Sus miradas se encontraban, y en cada una había una chispa que iba más allá de la cortesía. Después, cuando la música cambió, Shani lo sorprendió:

—Ahora me toca enseñarte a mí. Zamba. Me la enseñó mi madre.

El ritmo se volvió ágil, alegre, y en cada paso había una sensación de libertad. No bailaban para que los vieran, sino para disfrutarse. Y así, alternando chamamés y zambas, la madrugada se acercó sin que lo notaran.

Cuando las primeras luces del amanecer se filtraron sobre el pueblo, caminaron hasta la costa del río. Se sentaron en un banco de madera, con la neblina cubriendo el agua como un velo. Juan Cruz rompió el silencio:

—Yo también viajo mucho… Me gusta la política, me gusta hablar con la gente. Creo que puedo representar a mi provincia, hacer algo por mi pueblo. Viene de familia, ¿sabés? Mi tía Elena militaba con Aurelio Mancilla desde jóvenes.

Shani asintió despacio.

—Sí, me lo contaste cuando nos conocimos… —dijo, mirándolo con interés—. Pero nunca me dijiste cómo era él.

Juan Cruz sonrió, recordando.

—Era un hombre de ideas firmes, pero sobre todo, de palabra. Podía pasar horas hablando con cualquiera, desde un vecino hasta un funcionario. Y siempre encontraba el modo de convencerte sin alzar la voz. Tenía algo especial… de esos que no se olvidan.

Shani lo escuchó con atención, guardando cada detalle como quien guarda una llave que tal vez, más adelante, abra una puerta importante.

Regresaron caminando en silencio, con el aire frío de la madrugada rozando sus rostros. En la puerta de su casa, un beso suave cerró la noche. Calicó, desde la ventana, observaba como si hubiera esperado ese momento toda la vida.